「心残りをなくして、日々生きられたら」とは思いますが、この心残りがあるからこそ、明日も頑張りたくなるから不思議です。

今日で2026年の2月は終わりますが、明日から始まる3月には、心残りのない毎日を過ごしたくなりました。

2026/2/20

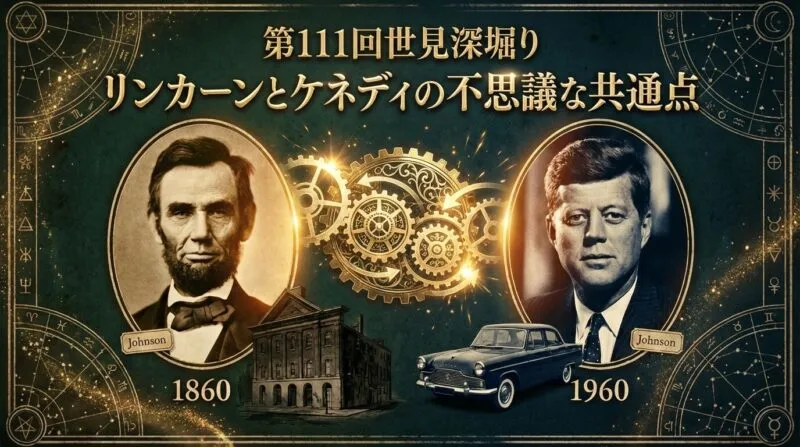

暗殺された大統領、リンカーンとケネディの不思議な共通点|第111回世見深掘り

第110回は、2026年2月14日の世見「リンカーンとケネディ」に書かれている内容を深掘りします。

2026/2/15

【動画】ゲスト登場!テーマは「松原照子の若さの秘訣」|第66回「松原照子の出逢いのひととき」

第66回「松原照子の出逢いのひととき」のテーマは「松原照子の若さの秘訣」と題して、ゲストにHumanCubeのmi-coさんを迎え、お届けします。

2026/2/11

【販売開始!】お待たせしました!松原照子のハッピーカード 販売再開しました

松原照子のハッピーカード入荷しました。どなた様でもご購入いただける一般販売となります。

2026年2月28日(土曜日)

「心残りをなくして、日々生きられたら」とは思いますが、この心残りがあるからこそ、明日も頑張りたくなるから不思議です。

今日で2026年の2月は終わりますが、明日から始まる3月には、心残りのない毎日を過ごしたくなりました。

雛人形の飾りつけには、特に決まりはありませんが、正月飾りと同じで、前日に急に飾るのは、「一夜飾り」と言って、縁起がよくありません。

「おひなさま」を、毎年所定の場所に飾るだけで、とてもハッピーな気分になります。「来年も、私が元気なら、おひなさまに又会えますからね」というのが、毎年おひなさまへの挨拶の言葉です。それと、「自然界が穏やかでありますように」とお願いしています。

海洋熱波がとても気になって仕方がありません。今年も気になる場所の多いこと。ペルー沿岸、大西洋北西部、タスマン海‥‥。

海洋熱波の日数は、温暖化が弱いと言っても増倍率で進みます。この温暖化は、海の生物たちに影響を与えます。私たちの食文化も、そんなに遠くない日、大きく変わることでしょう。

歴史上、何度も起きてきた巨大噴火。この巨大噴火は、二酸化硫黄を大気に放出すると言われています。これから、この大噴火が増えることでしょう。

もうお忘れかもしれませんが、犠牲者が少なかったのは幸いだったトンガの海底火山の巨大噴火。この噴火では、津波や火山灰の影響で、トンガの人口の8割以上の人が被災されました。2021年の12月のことでした。

この巨大噴火よりも大きな噴火が、いつ起きても不思議でないのが、今の地球の状況です。

これからの地震にも、「巨大」という字が付きそうです。

大地が砕ける巨大地震なんて「体験したくない」と思う私たちですが、注意したからと言って、だれも止められないのが地震です。

「わが国だけは起きてほしくない」と思いたくなりますが、ファンデフカプレートが北アメリカプレートに沈み込んでいる、カスカディア断層が今度怒りだすと、M9.0以上の地震が発生する、こんな思いもいたします。

トランプ大統領の暴れ方を見ていますと、アメリカは、竜巻だけにとどまらず、カスケード山脈の大地震も目覚めさせると思います。